ルクソールのスエズ川東岸にあるカルナック神殿。

入り口まですぐです。

入り口にはジオラマが有ります。

カルナック神殿は巨大な多数の門や、船着場などスケールの大きさが見て取れます。

カルナック神殿に入った広場。

中は、未だ、発掘中。

見よ!、これがヒエログリフだぁ。

カルナック神殿のオベリスク。

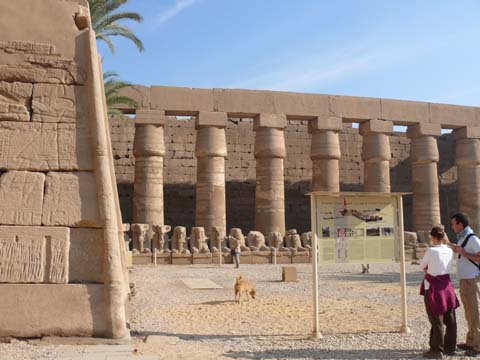

スフィンクスの列。

オベリスクの顔は人ばかりではない。

カルナック神殿の中はかなり広そうです。

柱列や台座など、どこにポイントを絞るべきか。

ここは、第一塔門を入ったあたり。

この台座は、アラバスターだという。

もし日本であれば、雨に溶けてとっくに消滅しているだろう。

ここは、ラメセス3世の神殿。

入り口の天井はアーチでは無い。

これがヒエログリフで王の名前が刻まれている。

イギリス植民地時代に英国人が焚き火をして黒いススが付いたもの。

これは、黒い花崗岩で作られたもの。

古代エジプトの絵文字。

この壁には、深い意味が掘り込まれているのである。

ルクソールの空は青く、飛行機雲が真っ白。

大列柱群

大列柱群

奥へ進むと巨大な列柱が縦にも横にも列をなしている。

列柱のあいだから、奥に巨大なオベリスクが見える。

列柱には絵文字が。

これがオベリスク

天を串刺しにするオベリスク。

これがオベリスクの先端です。

オベリスクの先端まで絵文字が掘ってあります。

フランスは植民地のものを持ち帰ったようです。

これが有名なスカラベ

古代のエジプト人はスカラベという甲虫を崇拝した。

この聖なる虫をかたどったお守りを金や石、陶器で作り、ペンダントや印章にした。

それを死者の胸に飾り、棺の下に置いて葬る習慣もあった。

このスカラペ、実は日本語ではフンコロガシという。

動物のフンを団子状に丸めて巣に運ぶ習性がある。

エジプト人はこのさまを地球を回転させるオシリス神や天空の太陽の動きになぞらえた。

その産卵やふ化も天体の運行にからむ世界の再生のシンボルとみなした。

フンコロガシは「昆虫記」のファーブルが40年間にわたって観察を続けたことでも有名である。

彼はフンの玉を運ぶこの虫が険しい坂で何度転がり落ちてもあきらめず、繰り返しまっすぐ坂を上ろうとする習性に着目している。

このフンコロガシは、月のない夜もまっすぐフンを転がし続けられるのは天の川の明かりを道しるべにしているからだという。

天測はフンの玉に上って行っている。

先ごろスウェーデンなどの研究者らが米科学誌カレントーバイオロジーに発表した調査結果である。

この虫が太陽や月で方向を知るのはすでに確認されていた。

だが今度はプラネタリウムを使い、天の川の光も目印にしているのを発見したのだ。

エジプト人がこの虫の生態を天体と結びつけたのは的外れともいえない。

むろん天の川を利用する生物の報告は初めてだろう。

自身はフンにまみれて地を浄化してゆく。

しかもはるか天の星に導かれ、険しい道もまっすぐに進むのをあきらめない。

なるほどこの虫、ただものではない。

聖なる虫だと見抜いた昔の人はえらい。

という尤もらしい説もあるが、スカラベは糞を埋めてそこに卵を産むと、幼虫は土中で糞を食べて蛹となり、いつしか土中から成虫になって這い出す。

これを見て、死者の生まれ変わりを信仰していたエジプトでは、人間の生まれ変わりだと信じて大切にしたものだと思う。

なんちゃって。